Kuang-chi Hung──和鍾明光及其他 2 人。

本週二(9日)上午十點,周素卿老師的教學團隊,邀請到中央研究院資訊服務處的陳伶志處長來地理系演講,講題為「微型感測在台灣的發展與應用:以PM2.5的監測為例」。不僅如此,周老師也邀請到宸訊科技的黃妤婕及零時空污觀測網左淳熙擔任與談人,「以公務部門及民間這兩個不同的行動者切入,從相關監測的成果流通、視覺化展示與分析等議題上,看到公民科技在環境治理的應用可能」。該講座由這學期走馬上任的溫在弘主任主持,精彩可期。請關心STS、公民科學與科技、環境治理的朋友共襄盛舉。

幾週前,當老師問我對活動的宣傳有什麼想法時,我苦思一番,包括看了幾回延禧攻略後,想到了一張圖,也就是我拿來當活動封面的圖。活動連結在此:

不知道有多少朋友真的點開那張圖?那張圖的圖名為 “Scientific Researches!— New Discoveries in PNEUMATICKS!— or—an Experimental Lecture on the Powers of Air,” 作者為著名的英國諷刺畫家James Gillray,成圖時間為1802年。Gillray描繪的場景為皇家研究所(Royal Institution;1799年成立,勿與1660年成立的皇家學會〔 Royal Society〕搞混)中針對「笑氣」(nitrous oxide,一氧化二氮 )的科普演講。我們看到講者把一根管子接到一名受試者嘴中,而受試者身後則爆出一團氣體;講者旁邊為一名微笑的實驗助手,手中持著氣囊;講桌上則有各式實驗室中常見的瓶瓶罐罐,裏頭裝著一隻青蛙的空氣幫浦以及一台風車。科學史家告訴我們,這些畫中人都是曾經的歷史名人。講者為物理學者Thomas Young (https://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_Young_(scientist)),受試者為J. C. Hippisley爵士;更重要的,那貌似助手的微笑者其實不是助手—他是笑氣的發現者: Humphry Davy(https://en.wikipedia.org/wiki/Humphry_Davy)。

作為科學史研究者,當我思考如空氣盒子這樣的當代議題時,第一個會想的問題是,這在歷史上有沒有可以類比的案例。幸運的是,類似的案例不僅有,而且還很多。除了這張 “Scientific Researches!” 外,更有名的例子當屬謝平與薛佛的《利維坦與空氣泵浦》(1985;中譯本出版於2006年) 。以波義耳與霍布斯間就「真空」的論辯為中心,兩位作者借此彰顯科學知識社會學中的對稱與公平原則,乃至於「知識和國家一樣,是人類行為的產物」(謝平與薛佛原著、蔡佩君譯,2006:頁474)。值得注意的,在該書末尾,彷彿在回應1980年代新自由主義化的浪潮, 兩位作者表示:「我們的社會據稱是民主的,但公眾無法爭辯他們不瞭解的事情」(頁474)。當十七世紀的政治哲學家霍布斯批評道,以波義耳為首的實驗哲學家們,設法將實驗室這樣的一個空間與社會切割開來,宣稱其中生產的事實為貫穿古今與放諸四海皆準時,兩位作者評論道,如此的批評「是對的」。

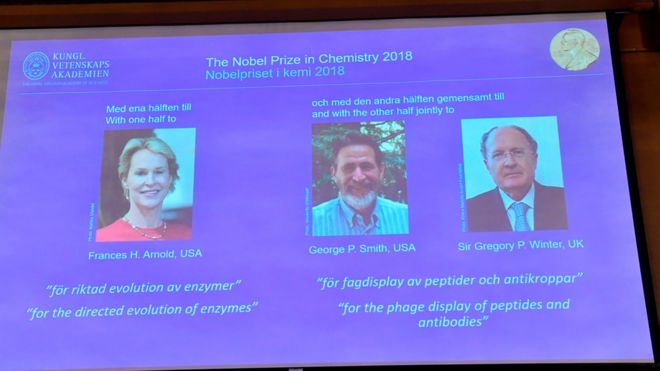

回到 “Scientific Researches!” 這張圖。2016年,著名的科學史家Jan Golinski出版了一本Humphry Davy的傳記,標題為 The Experimental Self: Humphry Davy and the Making of a Man of Science。Golinski要處理的時期晚於謝平與薛佛所關心的「科學革命」,也就是實驗科學開始建制化,且那條被波以耳等自然哲學家畫出的、介於科學與社會間的邊界正逐漸明晰的時期。在這樣的氛圍下,出身卑微、完全靠自學、從而十九世紀初期英國社會擁有高度社會能見度與聲望的Devy,毋寧是個異類。The Experimental Self便是要回答當時的Devy是如何辦到,而又如何遭到後世遺忘(如被當成操作儀器的助手)。Golinski認為,關鍵在於研究者得重新思考「認同」與「自我」這件事。在仔細分析Devy留下的實驗筆記,並與當時英國主流的認同與自我觀相對照後,Golinski認為,當Devy同代的自然哲學家們主張認同是生理性的、邊界清楚、不會也不應該有所流動時,Devy反其道而行,認為認同是隨機且偶遇的,而每個人都有能力成為他/她喜歡的樣子(Devy是最早鼓勵女性從事化學研究的化學家。考慮到今年諾貝爾獎化學獎頒給了Frances Arnold,Devy的呼籲格外有意義);當他人主張科學研究者的自我應當是冷靜、疏離與客觀的,Devy勇於彰顯科學研究中想像(imagination)、激情(passion)與狂熱(enthusiasm)的那一面(這也是為何Devy會投身笑氣的研究—不僅是描述其化學的性質,更「以身為度」地去了解該氣體帶來種種超越感官的影響力)。Devy獨特的取向自有其追隨者—畢竟,當時的英國正體會著法國大革命帶來的種種衝擊,而1792年也向法蘭西第一共和國宣戰。順著謝平與薛佛的「我們的社會據稱是民主的,但公眾無法爭辯他們不瞭解的事情」(頁474),而這樣弔詭的局面與所謂「科學革命」建立的知識傳統息息相關時, Golinski的分析顯示,Devy的一生可說是朝向此傳統的一次反制。

於是我想到上週四講解《末日松茸》的經驗(順道一提,中文版真的不能看。舉其著者,salvage翻成殘值真是不知所云)。Anna Tsing告訴我們,要在這人類世中求生存,我們得思考如何合作(collaboration)。然而,什麼是合作?Tsing主張,我們不能以為我們可以像復仇者聯盟一樣(好啦,復仇者聯盟是我說的),認為每個人都有獨特的能力與個性,面對一個邪惡的魔頭,同仇敵愾地克敵制勝。相反的,Tsing認為我們得思考以下的可能性,即認同與自我這檔事都不是什麼根本賦予的,也不是邊界清楚且不會因為與別人產生的關係而有所轉變的。「污染即合作」(contamination as collaboration),Tsing告訴我們。

關於空氣的研究都不會只是空氣而已。從科學史的角度來看,對於空氣性質的探究總伴隨著對現世的診斷及對未來的期許。歡迎大夥一起在本週二與下週二早上十點來地理305教室相濡以沫(或互相污染)。在與講師與朋友的互動中,一同思考什麼是科學?誰又是科學家?什麼才算做科學?